炭素ゼロを目指して

教化部の屋上菜園で大根、かぶ、人参を収穫しました

教化部屋上では、プランターによる野菜栽培を行っております。6月の練成会で、カブラ、人参を3日目の昼食のお味噌汁にして頂きました。

春先の3月10日頃、種を播いたのですが、春になり、気温があがり始めると、ぐんぐん大きくなり6月10日頃に収穫しました。たった3ヶ月で収穫できるなんて、驚きです。

春先の3月10日頃、種を播いたのですが、春になり、気温があがり始めると、ぐんぐん大きくなり6月10日頃に収穫しました。たった3ヶ月で収穫できるなんて、驚きです。

野菜をお世話していると、「いのち」を感じることが出来ます。

いつ芽が出るか、どんな花が咲くか、いつ頃収穫できるかなど、毎日の生活の喜びになります。

家庭菜園の情報をお寄せ下さい。大阪教化部は地球環境に配慮した教化部会館として様々な取り組みを実施しています。

自転車で「ポタリング」しませんか?

合掌ありがとうございます。早速ですが、皆様「ポタリング」をご存知でしょうか?

スポーツが得意じゃなくても、体力に自信がなくても問題ありません。ポタリングは散走!自転車の楽しみ方をご紹介します。

まずポタリングとは「のんびりする」、「ぶらつく」意味の英語「ポッター:Potter」からくるようで、自転車の種類は関係なく10Km〜20Kmの低速で走行します。楽しみ方としては、自転車をこぐこと、距離を走ること、などには重きを置かず、とにかくゆる〜くマイペースにブラブラ自転車散走してみましょう! 自転車で散走に出かけると、今まで気にも留めなかったことや忘れかけていたことなどに気が付くことができて、ココロもカラダもリフレッシュできます。

少し時期はずれてしまいましたが、お花見や四季を愛でる、景色を楽しみながら写真撮影等々、1人でも楽しめ、さらに数人で誘い合って走ってみるのも楽しいものです。季節の移ろいを肌で感じて、私は自然の一部だと感じることができますよ。ぜひ自分の自転車でポタリングを楽しんでみましょう。

京都の東寺 |

秋の天女山 |

手作りを楽しみながら、心豊かな生活を広げましょう!

“自然と共に生きる”生き方を示すために発足された、SNIクラフト倶楽部。自然素材を用いたクラフト(手工芸品)の製作を行い、作品の発表や展示を行うことで、自然との一体感と創造性を多くの人々と共有することを目的としています。大量生産品を消費するよりも、自ら手を動かし素材に触れ、手間暇をかけて作り出すことで、大自然からの恩恵と調和が実感でき、心豊かな生活が広がるのではないでしょうか?

大阪教区ではまだ具体的な活動を始めていませんが、これまで”技能や芸術的感覚を生かした誌友会”や“神愛なでしこの集い””壮年誌友会”等で多くの手作り作品の制作を行っており、これらの実例をふまえて、さらにより良いものを創作していこうと、SNIクラフト倶楽部・大阪教区責任者の矢ノ口麗子先生を中心に、楽しい企画を検討中です。決定しだい皆様にお知らせいたします。

どうぞお楽しみに!! (事務局:竹内)

大阪教区内の部署毎に内部監査を行いISO14001への取組を深めて参ります!

ISO内部監査とは環境マネジメントシステムを組織内部でチェックすることであります。それとは別に今年の6月に大阪教化部で外部審査があり、生長の家以外の審査機関から大阪教区の環境マネジメントシステムの審査を受けました。結果としましては、システムの運用状況に高い評価を頂きました。また、審査員からは監査だけではなく、環境に関する取組に対するアドバイスも沢山頂きました。我々にとっては、外部審査はプラスの側面が大きかったのです。その経験を踏まえて、部署毎の内部監査の計画案が年度途中に浮上して、実行する運びとなりました。

大阪教化部では新会館が落慶した際にISO14001の認証取得を受けたので、それから約10年以上の長期間となってきました。また、大阪教区では教化部の規模も大きく、ISOの取組範囲内として、阿倍野道場、和泉道場も入っています。その為に、現在では教区としての基本の行動表を作成して、7つの部署に担当者を定めてその運用を任せて書類等の管理を行っています。このように1つの教区で部署毎に書類等の管理をしているのは大阪教区だけであり、他の教区と比べて明らかに環境マネジメントシステムに対する職員の意識は高いと思われます。

しかしながら、まだまだ上には上がありさらに上を目指すためにも、教化部内でお互いの部署をチェックし合って内部からの新しい風を起こし、情報交換を行うことで建設的な意識を引き出して職員のシステムに対しての底上げになる機会と考えています。9月末迄の期限として、結果として纏めた監査報告書を環境責任者の教化部長・久利修先生に最終報告して、改善できることは善処していく予定となっています。

「命の輝き共生の森」の整備活動に参加しました!

梅雨入りして暑さが日ごとに増した平成27年6月、東大阪市の「命の輝き共生の森計画推進協議会」が整備活動をしている「共生の森」に、生長の家の信徒さんと共に2回に分けて職員数名が「森の育成」のお手伝いを行いました。

生長の家大阪教区栄える会が積極的に植樹活動に関わってきた「共生の森」は車の通行量が多い道路脇に森の空間を作ろうと活動する東大阪市所属の市民団体の活動となり、現在その団体が運営を行っています。植えた苗木は誰かがお世話をしているのです。今回、職員もその活動に参加して、地元のボランティアの方々と触れ合いながら、その苦労を分かち合うことを計画しました。それは、生長の家が目指す“自然と共に伸びる運動”を大阪教区の組織活動に生かすことが目的であり、職員のISOの計画にも入っているのです。

参加した職員は、「6月に入り、雑草もたくさん伸びる季節になりました。昨年の11月に植樹した苗は、まだまだ小さいので雑草に負けてしまします。こまめにお手入れをしてあげる必要があるそうです。常にお世話されている方々には頭が下がります。」と感想を述べています。このように「推進協議会」が夏季期間土曜日中心に月2回行っている整備活動の日に、今後も参加する予定です。

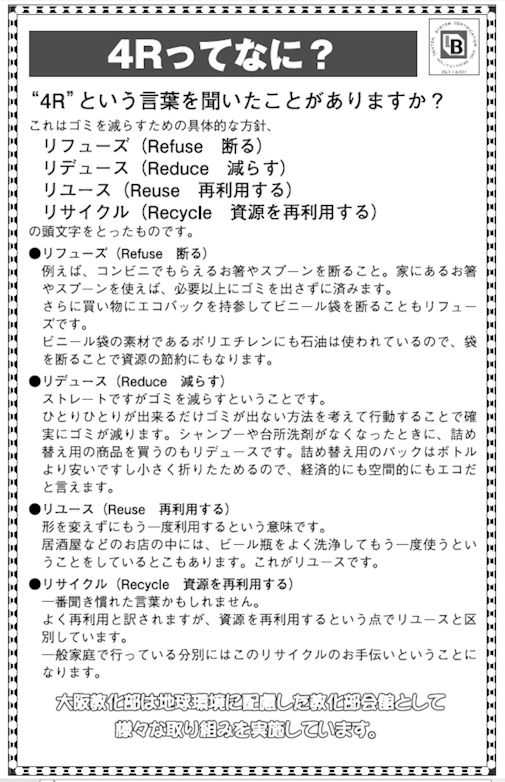

4Rってなに?

無形文化遺産に登録された「和食」とは

南北に長く、四季が明確な日本には多様で豊かな自然があり、そこで生まれた食文化もまた、これに寄り添うように育まれてきました。このような、「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」を、「和食;日本人の伝統的な食文化」と題して、2013年12月4日ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

「和食」の4つの特徴

(1)多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根差した多様な食材が用いられています。また、素材の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達しています。

(2)栄養バランスに優れた健康的な食生活

一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿や肥満防止に役立っています。

(3)自然の美しさや季節の移ろいの表現

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます。

(4)正月などの年中行事との密接な関わり

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。

(農林水産省のホームページより)

暖房の節約術

◆ 厚着は基本 〜 保温下着や着る毛布 〜

暖房費節約の基本は、当たり前のようですが、「暖房機器にできるだけ頼らないこと」。まず、自分自身が暖かい格好をすることも重要です。財団法人エネルギーセンターが発表した数値によると、

・カーディガン着用 → +2.2℃、

・ひざかけ → +2.5℃、

・ソックス → +0.6℃、体感温度が上がるそうです。

◆ エコ&安心の暖かさ 〜 湯たんぽ 〜

お湯をいれておくだけで一晩温かさが持続される昔ながらの湯たんぽは、ランニングコストも最低限で済むうえ、火を使わず、乾燥やホコリの心配も無用な暖房器具です。就寝時に足元に置いておくと朝まで温かさが継続し、中の湯は洗顔や掃除、洗濯に使うこともできるので非常に経済的です。

最近は、保温効果のあるジェルでできた湯たんぽも登場しました。これは、湯は使わず電子レンジで加熱することによって温まり、温かさは7時間持続するという製品で、加熱にかかる電気代は、約1.1円(7分加熱した場合)。

やわらかくて、昔ながらの湯たんぽほど重くないため、膝の上に乗せたり腰にあてて使ったりすることもできます。

ノーベル物理学賞に赤崎、天野、中村氏 青色LED発明

受賞理由は「明るくエネルギー消費の少ない白色光源を可能にした高効率な青色LEDの発明」で、「20世紀は白熱灯が照らし、21世紀はLEDが照らす」と説明した。

LED(Light Emitting Diode)は1960年代に赤色が発明された。緑色も実現したが、青色は開発が遅れた。

あらゆる色の光を作り出せる「光の3原色」がそろわず、「20世紀中の実現は不可能」とまでいわてれいた。

その壁を破ったのが赤崎氏と天野氏だ。品質のよい青色LEDの材料を作るのが難しく、国内外の企業が取り組んでもうまくいかなかった。両氏は「窒化ガリウム」という材料を使い、明るい青色を放つのに功した。中村氏はこれたの成果を発展させ、安定して長期間光を出す青色LEDの材料開発に乗り出し、素子を作成した。量産化に道を開き、当時在籍していた日亜化学工業(徳島県阿南市)が93年に青色LEDを製品化した。

日本の強みである材料技術がLEDの光の3原色をそろえることに貢献し、LEDによるフルカラー表示が可能になった。電気を直接光に変えるLEDはエネルギー損失が少ない。素子そのものが光るので電子機器の小型・軽量化につながった。

3原色を混ぜ、自然光に近い白色光も再現できるようになった。省エネ照明として家庭にも浸透し始めている。現在、産業社会で消費するエネルギーの20〜30%は白熱灯や蛍光灯などの照明が占めるといわれ、これらがLED照明に置き換われば、地球温暖化を防ぐ切り札のひとつになる。 青色の光は波長が短く、デジタルデータの書き込みに使えば大容量化できる。

中村氏は青色LEDの後に青色レーザーの基盤技術を開発した。ブルーレイ・ディスクのデータの書き込みに青色レーザーが使われているように、大容量の光ディスク実現につながった。

(日本経済新聞10月7日)

防災にそなえて!!

被災地で役に立った本当の知識や情報が重要一般的に流布している「防災グッズ」に関して、一般的に信じられている情報と、被災者が実際の体験から得た情報には内容の食い違うものがいくつかあります。その最たるものが「ライト」です。一般的に、災害時の明かりとして「懐中電灯」を準備しましょうとうたわれています。本当に必要なのは「ヘッドライト」だと被災者の多くが語っています。理由は明確で、両手が空くからです。被災地では昼夜を問わず、けが人の救助活動や救援物資の運搬などを行います。被災直後には「ヘッドライト」が必要不可欠なのです。

一般的には防災グッズの代表的なアイテムとしてうたわれている「軍手」ですが、実際には「革製の手袋」の方が適していたといわれています。被災地での救援活動やがれきの処理の際に、鋭利なくぎやガラスなどが軍手を突き破り、手にけがしてしまう可能性があるからです。

水道が止まってしまう可能性が高い被災地で、けがをすると傷口の十分な洗浄ができないので、非常に危険です。

けがを未然に防ぐために、より丈夫な手袋が求められるのです。

このように被災者の体験をもとに、本当に災害時に役に立つ「防災グッズ」をそろえ備蓄することが重要です。非常時持ち出し袋には、最低これだけ(下図参照)は必要です。

私にできるエコなこと